Visualizza documento

Autore

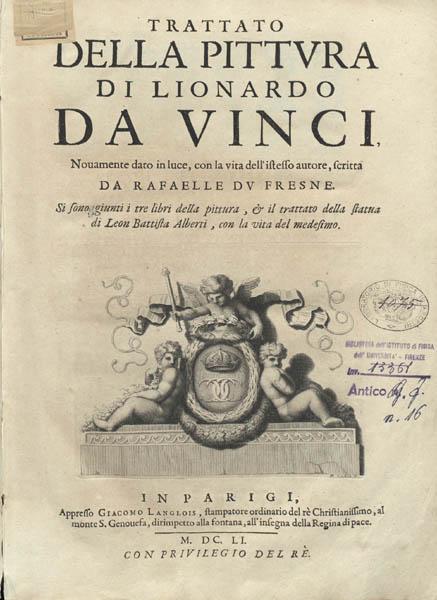

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Titolo

Trattato della pittura

Pubblicazione

In Parigi : appresso Giacomo Langlois stampatore ordinario del re ..., 1651.

Descrizione fisica

[20], 112, [30], 62 p., [1] c. di tav. : ill., ritr. ; 2°

Lingua

Italiano

Formato

Testo a stampa

Data

1651

Opera

Sono numerosi i codici vinciani che documentano le riflessioni di Leonardo sulla prospettiva poi confluite nel Trattato della pittura. La stesura definitiva di questo scritto, tuttavia, nasce da un riordino postumo degli appunti del maestro. Luca Pacioli (De divina proportione, Venezia 1509; lettera dedicatoria datata 1498) parla di una stesura leonardesca, ma rimane attendibile ipotizzare che Leonardo abbia formulato solo un primo tentativo, poi superato da altri studi, composto verosimilmente da tre parti: teoria, pratica e didattica. La sistematizzazione della materia è compiuta forse nel 1546 da Francesco Melzi, che possiede per un certo periodo gli scritti del maestro; si può ipotizzare, però, che l’autore della complicata operazione sia un pittore lombardo (G. VASARI, Le vite de' più eccellenti Architetti, Pittori et Scultori, Giunti, Firenze 1568), forse identificabile con Aurelio Luini, con Gian Paolo Lomazzo o con Lelio Gavardi, precettore del figlio del Melzi (Camesasca 1995). Chiunque sia l’autore, il frutto di tale riordino è il Codice Urbinate (Biblioteca Vaticana, Codex Urbinas Latinus 1270), redatto attraverso la selezione e il raggruppamento per argomenti dei brani originali di Leonardo (Pedretti 1977 e Id. 1995). La prima edizione del Trattato della pittura compare solo nel 1651. Il testo è redatto da Raphaël Du Fresne, sulla base di una versione del Trattato conservata dalla famiglia Barberini (ora alla Biblioteca Vaticana, Vat. Barb. Lat. 4304), integrata da Cassiano dal Pozzo con l’aiuto del nobile milanese Galeazzo Arconati. Arconati è in possesso di alcuni manoscritti vinciani originali, ma è Cassiano, affermato studioso d'arte e membro dell’Accademia dei Lincei, il vero promotore di questa operazione culturale (Pedretti 1977; Bell 1988). Nel 1817 Guglielmo Manzi pubblica a Roma il Codice Urbinate, ma i contenuti sulla pittura dei manoscritti vinciani saranno oggetto di numerosi successivi riordinamenti, tra i quali quello compiuto da Jean-Paul Richter nel 1883. Nel testo del 1651, dopo una dedica alla regina Cristina di Svezia (cc. 3-4) e al suo medico Pietro Bourdelot (cc. 5-6), Du Fresne inserisce la biografia di Leonardo (cc. 7-15) e un capitolo sugli altri trattati della pittura (cc. 16-18). Il Trattato della pittura è composto da un elenco di precetti per il giovane pittore (365 capitoli; pp. 1-112) e contiene disegni per lo più eseguiti da Nicolas Poussin e incisi da Charles Erreard. Lo scritto vinciano è seguito da una ristampa dei due trattati sulla pittura e sulla scultura di Leon Battista Alberti. L’approccio al problema non è limitato al solo campo della rappresentazione, ma interessa le premesse scientifiche legate alla fisiologia, alla geometria e all'ottica, scaturite dalle ricerche e sperimentazioni del grande artista. Per quanto riguarda i contenuti ottici, si nota come Leonardo dimostri di conoscere i precedenti studi sull’argomento, quali i Commentarii di Lorenzo Ghiberti e la Prospettiva di Paolo da Pozzo Toscanelli o Giovanni Fontana, e il trattato latino di Johannes Peckham, forse studiato con l'aiuto di Luca Pacioli. Il grande artista-scienziato dichiara espressamente che per affrontare la pittura occorre avere nozioni di prospettiva (cap. I, Quello che deve prima imparare il giovane), intesa come un’articolata disciplina attinente al fenomeno della visione nella sua globalità. Leonardo individua una tripartizione della prospettiva in "liniale", "di colore" e "aerea", includendo nel fenomeno visivo non solo il diminuire delle dimensioni apparenti con la lontananza, ma anche il variare dell'intensità dei colori e l'influenza dello spessore dell'aria interposta tra osservatore e oggetto. Sul piano della pratica artistica, Leonardo descrive la "finestra", uno strumento prospettografico composto da una lastra trasparente (cap. XXXII, Modo di ritrarre un sito corretto), che sembra perfezionare il "velo" albertiano e anticipare uno dei quattro strumenti di Albrecht Dürer. Sulla scia della tradizione albertiana, Leonardo pensa a una piramide visiva con vertice nell'occhio che permette di misurare la diminuzione proporzionale delle grandezze, ma le sue osservazioni interessano anche gli aspetti ambigui della prospettiva. Tra questi si possono citare gli studi sulle distorsioni marginali, effettuate in funzione della realizzazione di grandi affreschi (Boffito 1996), che conducono Leonardo a ipotizzare l'adozione di una "prospettiva composta" dalle componenti della percezione visiva e della prospettiva lineare, per giungere a intuizioni relative alle anamorfosi e alla prospettiva curvilinea (Pedretti 1963 e Id. 2001). Gli studi prospettici di Leonardo rappresentano, oltre al culmine del processo di razionalizzazione dell'uomo e del suo ambiente, anche uno dei primi sforzi per evidenziare limiti e contraddizioni delle precedenti acquisizioni, per favorire l'apertura ai nuovi sviluppi.

Bibliografia

J.P. RICHTER (a cura di), The literary works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manuscripts, London 1883, 2 voll.; seconda edizione ampliata e rivista da J.P. e I.A. Richter, London 1939; London 1977.

K. STEINITZ, Leonardo da Vinci’s Trattato della Pittura, Copenhagen 1958.

C. PEDRETTI, Leonardo on curvilinear Perspective, in "Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance", XXV, 1963.

C. PEDRETTI, Commentary on the Literary Works of Leonardo da Vinci, in J.P. RICHTER (a cura di), The literary works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manuscripts, Oxford 1977, I, pp. 12-47.

L. VAGNETTI, De naturali et artificiali perspectiva. Bibliografia ragionata delle fonti teoriche e delle ricerche di storia della prospettiva; contributo alla formazione della conoscenza di un'idea razionale, nei suoi sviluppi da Euclide a Gaspard Monge, “Studi e documenti di Architettura”, n. 9-10, marzo 1979, pp. 260-261.

J. BELL, Cassiano del Pozzo’s Zaccolini Manuscripts, in “Journal of the Warburg and Courtald Institute”, LI, 1988, pp. 103-125.

M. BOFFITO, Dentro la geometria. Sui prodromi di geometria proiettiva, evoluzione storica e applicazioni, Facoltà di Architettura, Genova 1989; ediz. 1996, pp. 90-110.

M. KEMP, The Science of Art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New Haven - London 1990; trad.it.: La scienza dell'arte. Prospettiva e percezione visiva da Brunelleschi a Seurat, Giunti, Firenze 1994, pp. 55-64.

E. CAMESASCA, Introduzione, in Leonardo. Trattato della pittura, Tea, Milano 1995.

C. PEDRETTI (a cura di), Leonardo da Vinci. Libro di pittura. Ed. in facsimile del Codice Urbinate Lat. 1270, 2 voll., Firenze 1995.

C. PEDRETTI, Leonardo "discepolo della sperientia", in F. CAMEROTA (a cura di), Nel segno di Masaccio. L’invenzione della prospettiva. Catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, 15 ottobre 2001/15 gennaio 2002), Giunti, Firenze 2001, pp. 167-188.

A. SGROSSO, La geometria nell'immagine. Storia dei metodi di rappresentazione, vol. III, Rigore scientifico e sensibilità artistica tra Rinascimento e Barocco, Utet, Torino, 2001, pp. 74-88.

Parole chiave

Arte

Prospettiva